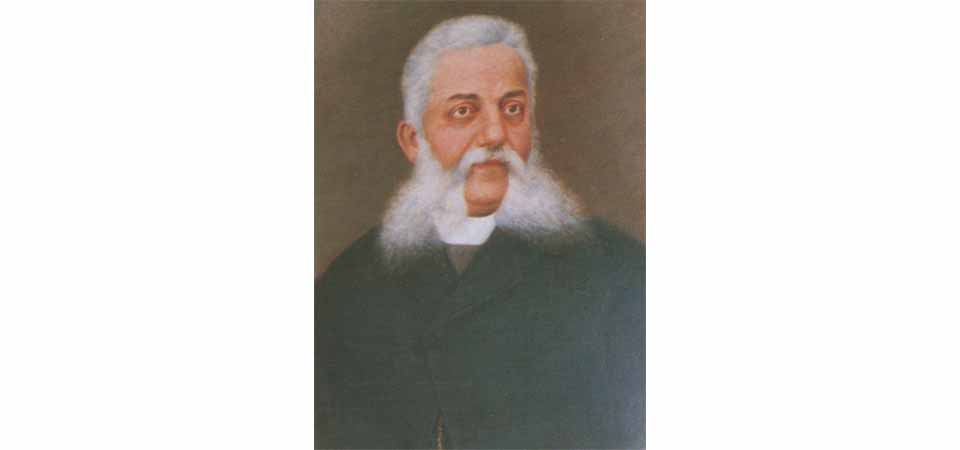

Francesco Biangardi

L’arte sacra tra Napoli e la Sicilia

Francesco Biangardi, nato a Napoli nel 1832, proveniva da una famiglia di “presepari” napoletani, ma si distinse presto per il suo talento nella scultura. Si racconta che abbia studiato all’Accademia d’Arte di Roma, affinando la sua tecnica.

Dopo l’Unità d’Italia, Biangardi si trasferì a Cittanova (Reggio Calabria), dove rimase fino al 1873. In seguito, si stabilì a Mussomeli, in Sicilia, aprendo una bottega d’arte nella chiesa dell’Opera Santa (all’epoca chiusa al culto), insieme al figlio Vincenzo, allora dodicenne.

I Biangardi, padre e figlio, produssero numerose opere di arte sacra, tra cui il veneratissimo simulacro della Madonna dei Miracoli, custodito nella chiesa di San Domenico a Mussomeli.

Nel 1886, Francesco Biangardi si trasferì con la famiglia a Caltanissetta, città in pieno fermento economico grazie al commercio dello zolfo. La pietà popolare degli zolfatai, spesso colpiti da tragici incidenti nelle miniere, si tradusse nella commissione di numerosi gruppi scultorei destinati alla processione del Giovedì Santo.

Tra le sue opere più importanti per la Settimana Santa Nissena troviamo:

- “La Veronica” (1883)

- “La Scinnenza” (1885)

- “Il Sinedrio” (1886)

- “La Flagellazione” (1888)

- “La Condanna” (1902)

Oltre alla sua attività artistica, Francesco Biangardi insegnò plastica presso l’Ospizio di Beneficenza di Caltanissetta, formando numerosi artigiani locali.

Il 1890 fu un anno tragico: il figlio Vincenzo, suo braccio destro nella bottega e artista promettente, morì prematuramente. Attorno alla sua scomparsa sorsero molte dicerie: alcuni parlarono di sifilide, altri di un agguato, legato forse alla sua fama di rubacuori.

Nonostante il dolore, Biangardi continuò a lavorare, realizzando statue sacre per Caltanissetta, Mussomeli, Cittanova, Vallelunga, Milena e altri centri siciliani e calabresi.

Si spense a Caltanissetta il 21 febbraio 1911, lasciando un’impronta indelebile nell’arte sacra siciliana.